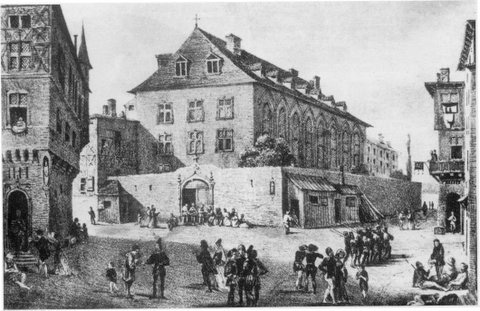

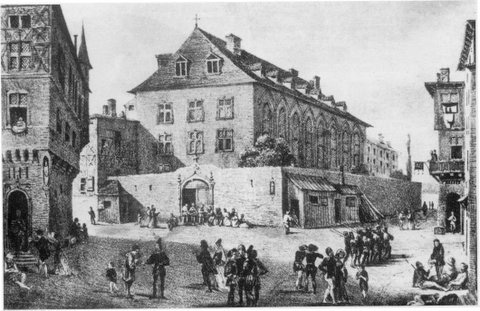

1842- 47: angle du

quai et rue de la Barre.

1842- 47: angle du

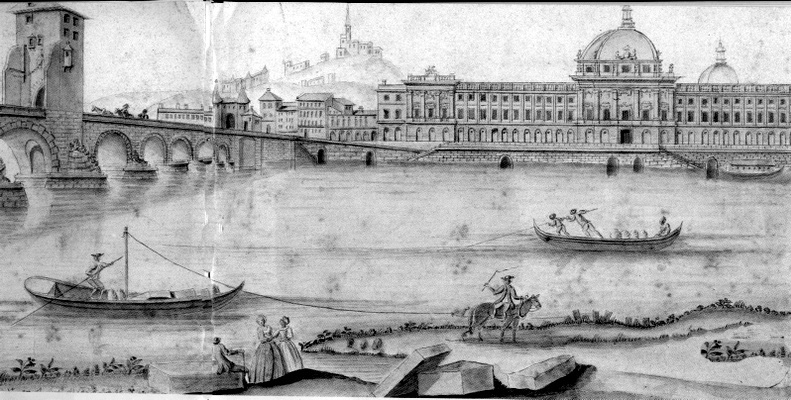

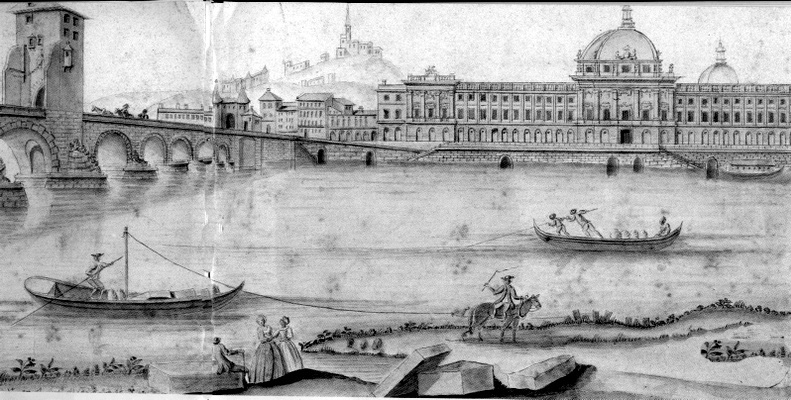

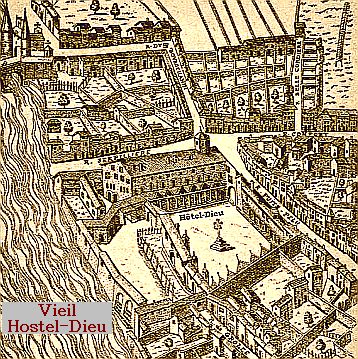

quai et rue de la Barre. ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son

emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)

ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son

emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)

ci-dessous

:Hôtel-Dieu au

tem ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son

emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)

ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son

emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)

Lyon s'honore de treize

siècles d'activité

hospitalière : c'est en 542 que le roi Childebert et la

reine

Ultrogothe ont

fondé le

premier hôptal lyonnais à l'instigation de Saint-Sacerdos,

évêque de Lyon. Alors situé sur la rive

droite de la

Saône, l'hôpital n'a été

déplacé

que six siècles plus tard sur la rive

droite du

Rhône, à l'emplacement actuel

de l'Hôtel-Dieu. En effet, Lyon

, important noeud de communications

entre le Nord et le Sud, l'Ouest et les plaines du

Dauphiné, était handicapé par

l'obstacle redoutable du Rhône,

fleuve de cinq cents

mètres de large, aux

crues dévastatrices. Le franchissement par bateaux ou bacs

à câble (trails) était dangereux. Un

pont sur

le Rhône à Lyon était d'une grande

nécessité. En 1177, des

constructeurs de pont,

"les

frères Pontifes" , avaient, en Avignon,

établi

le premier pont sur le Rhône : le fameux

pont Benezet. Six ans

plus tard, ils viennent à Lyon avec le

projet

d'y construire un pont de bois :

ce premier pont

du

Rhône

du Xlle siècle se situait en regard du centre de la

façade de l'Hôtel-Dieu. La

rue aboutissant

à ce pont, du côté de la

presqu'ile,

s'appelait la rue

Serpillière.,

passant à

l'emplacement actuel du réfectoire et du

dôme.

L'abbaye d'Ainay, propriétaire des terrains de la rive

droite,

exigeait un droit de péage. Ce

pont de bois fragile a

été transitoire.

Le

passage des troupes de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion, en

route pour la troisième croisade, l'ont

effondré en 1190. Le pont a

été alors

reconstruit plus en aval sous la forme bien connuede l'histoire de

Lyon. Ses

arches de pierres étaient amarrées dans

le lit du

fleuve par des

piliers de

chêne pointés avec des bardeaux de fer. Sur

ce pont

va transiter pratiquement tout le trafic

de

l'Europe. Les voyageurs sont des gens de toute

condition physique dont certains à bout de

résistance

nécessitaient un hébergement. Dans leur

tradition, les

frères Pontifes construisaient toujours à

l'extrémité des ponts, d'abord une chapelle,

puis un

bâtiment d'hébergement. Ils y

accueillaient tous

les passants malades. Il en fut ainsi pour le pont

du Rhône: le

personnel comportait simplement deux religieux et trois

domestiques. Les frères Pontifes vont se

débarrasser

très vite de ces bâtiments et de leur entretien,

en les

confiant aux religieux d'Hautecombe. Ceux-ci le 29 Août 1

redoutable du Rhône,

fleuve de cinq cents

mètres de large, aux

crues dévastatrices. Le franchissement par bateaux ou bacs

à câble (trails) était dangereux. Un

pont sur

le Rhône à Lyon était d'une grande

nécessité. En 1177, des

constructeurs de pont,

"les

frères Pontifes" , avaient, en Avignon,

établi

le premier pont sur le Rhône : le fameux

pont Benezet. Six ans

plus tard, ils viennent à Lyon avec le

projet

d'y construire un pont de bois :

ce premier pont

du

Rhône

du Xlle siècle se situait en regard du centre de la

façade de l'Hôtel-Dieu. La

rue aboutissant

à ce pont, du côté de la

presqu'ile,

s'appelait la rue

Serpillière.,

passant à

l'emplacement actuel du réfectoire et du

dôme.

L'abbaye d'Ainay, propriétaire des terrains de la rive

droite,

exigeait un droit de péage. Ce

pont de bois fragile a

été transitoire.

Le

passage des troupes de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion, en

route pour la troisième croisade, l'ont

effondré en 1190. Le pont a

été alors

reconstruit plus en aval sous la forme bien connuede l'histoire de

Lyon. Ses

arches de pierres étaient amarrées dans

le lit du

fleuve par des

piliers de

chêne pointés avec des bardeaux de fer. Sur

ce pont

va transiter pratiquement tout le trafic

de

l'Europe. Les voyageurs sont des gens de toute

condition physique dont certains à bout de

résistance

nécessitaient un hébergement. Dans leur

tradition, les

frères Pontifes construisaient toujours à

l'extrémité des ponts, d'abord une chapelle,

puis un

bâtiment d'hébergement. Ils y

accueillaient tous

les passants malades. Il en fut ainsi pour le pont

du Rhône: le

personnel comportait simplement deux religieux et trois

domestiques. Les frères Pontifes vont se

débarrasser

très vite de ces bâtiments et de leur entretien,

en les

confiant aux religieux d'Hautecombe. Ceux-ci le 29 Août 1 315

le

cèdent aux religieux de Chassagne. En 1334 pour la

première fois, il est fait mention de soins dans cette

structure

d'hébergement. Les

religieux de Chassagne ne résolvent pas mieux les

problèmes financiers et en 1478, ils vendent ce

bâtiment aux consuls de la ville de Lyon (qui depuis

1312 géraient la ville au nom du

Roi).

315

le

cèdent aux religieux de Chassagne. En 1334 pour la

première fois, il est fait mention de soins dans cette

structure

d'hébergement. Les

religieux de Chassagne ne résolvent pas mieux les

problèmes financiers et en 1478, ils vendent ce

bâtiment aux consuls de la ville de Lyon (qui depuis

1312 géraient la ville au nom du

Roi).

L'évolution de l' Hôtel-Dieu se fait alors en trois étapes:

-1-

En

1529 intervient un désordre civil majeur, la grande

Rebeyne, due à la famine

consécutive aux

mauvaises

récoltes. Les rues sont envahies par des

mendiants et des familles venues des campagnes

environnantes. François 1er décrète

l'institution d'une Aumônerie Générale

destinée à accueillir et à

héberger les pauvres. C'est

la création de

l'Hôpital de

la Charité

implanté à deux cents

mètres

de l'Hôtel Dieu. Cet

hôpital décharge l'Hôtel-Dieu

de certaines de ses obligations,

notamment en accueillant les enfants abandonné. En

contrepartie, cette aide implique la

nécessité de partager le profit des

quêtes.

L'indication portée à l'entrée de

l'Hôtel-Dieu proche de la Chapelle "Hôpital

Général" n'est pas neutre. En effet,

c'est

cette

dénomination qui permettait à

l'Hôtel-Dieu de

revendiquer, à part égale avec la

Charité, une

partie des ressources provenant des quêtes.

![]()

-3-

Des circonstances plus favorables sont liées à

l'agrandissement des

propriétés de l'Hôtel-Dieu. Leur domaine devient important

à la suite du don des territoires de la Part-Dieu, par Mme

veuve Mazenod, très affectée par un accident

qu'elle avait provoqué sur le pont du Rhône. Il

s'y ajoute les très importants terrains de la Tête

d'Or. Ce n'était qu'une richesse

potentielle car, en raison du régime irrégulier

du Rhône, cette rive gauche ne présentait

à l'époque aucun

intérêt

économique. Comme il faut absolument de l'argent,

on fait appel

au roi qui accorde des taxes

supplémentaires. On taxe même

les comédiens : leur première

représentation à leur arrivée

à Lyon est donnée au

bénéfice des pauvres. Ces ressources

permettent d'agrandir les bâtiments. On construit l'ensemble

dit du "petit

dôme" hospitalier, le premier

de ce genre construit en France, copie d'un

hôpital de Milan. Il est encadré de quatre ailes,

dites des "quatre rangs",

centrées sur le

dôme avec au milieu un autel. On peut alors

détruire le premier bâtiment d'hospitalisation

datant du XVle

siècle, devenu inutile, et à son emplacement

construire la Chapelle avec la belle façade Louis XIII. La

porte principale avec la mention "Hôpital

Général " construite en 1706 par Delamonce vient

achever la construction.

-3-

Des circonstances plus favorables sont liées à

l'agrandissement des

propriétés de l'Hôtel-Dieu. Leur domaine devient important

à la suite du don des territoires de la Part-Dieu, par Mme

veuve Mazenod, très affectée par un accident

qu'elle avait provoqué sur le pont du Rhône. Il

s'y ajoute les très importants terrains de la Tête

d'Or. Ce n'était qu'une richesse

potentielle car, en raison du régime irrégulier

du Rhône, cette rive gauche ne présentait

à l'époque aucun

intérêt

économique. Comme il faut absolument de l'argent,

on fait appel

au roi qui accorde des taxes

supplémentaires. On taxe même

les comédiens : leur première

représentation à leur arrivée

à Lyon est donnée au

bénéfice des pauvres. Ces ressources

permettent d'agrandir les bâtiments. On construit l'ensemble

dit du "petit

dôme" hospitalier, le premier

de ce genre construit en France, copie d'un

hôpital de Milan. Il est encadré de quatre ailes,

dites des "quatre rangs",

centrées sur le

dôme avec au milieu un autel. On peut alors

détruire le premier bâtiment d'hospitalisation

datant du XVle

siècle, devenu inutile, et à son emplacement

construire la Chapelle avec la belle façade Louis XIII. La

porte principale avec la mention "Hôpital

Général " construite en 1706 par Delamonce vient

achever la construction.

Renommée

prestigieuse et pourtant faillite

inéluctable (XVIIIe siècle)

![]() La réputation de l'Hôtel-Dieu se répand

et les malades affluent : plus de cent mille

patients soignés

par an.

Il faut toujours plus de place. Par chance, les finances

s'améliorent. En effet, les terrains de la rive gauche sont

peu à peu aménagés et deviennent une

zone de récréation. On y plante des petites

baraques où l'on vend divers produits alimentaires et les

Hospices touchent une redevance sur chaque transaction. Surtout, ils

sont propriétaires des bacs à trail qui,

en amont du

pont de

pierre, assurent la traversée du Rhône. Chaque

passage apporte des ressources. On décide alors d'agrandir

l'Hôpital. Pour construire, il faut d'abord

déblayer le

terrain. En effet, les

bâtiments étaient entourés de

toute une

série de

petites maisons privées. La rue Serpillière

coupait

complètement le terrain nécessaire

à

l'extension. On l'a donc

récupéré et

acheté chacune

des parcelles voisines. Les recteurs envisagent la

construction

d'un long bâtiment tout au long du fleuve. Mais,en

même

temps la municipalité a aussi le projet de

restructurer la rive droite du Rhône. Un quai est

décidé. Comment coordonner les deux

démarches? La

municipalité indique :"Il

faudrait que ce soit un peu noble, que cela ait de l'allure, que cela

soit représentatif de la puissance de Lyan, donc il faut de

la pierre de taille et un bon architecte... ". On

s'adresse à

La réputation de l'Hôtel-Dieu se répand

et les malades affluent : plus de cent mille

patients soignés

par an.

Il faut toujours plus de place. Par chance, les finances

s'améliorent. En effet, les terrains de la rive gauche sont

peu à peu aménagés et deviennent une

zone de récréation. On y plante des petites

baraques où l'on vend divers produits alimentaires et les

Hospices touchent une redevance sur chaque transaction. Surtout, ils

sont propriétaires des bacs à trail qui,

en amont du

pont de

pierre, assurent la traversée du Rhône. Chaque

passage apporte des ressources. On décide alors d'agrandir

l'Hôpital. Pour construire, il faut d'abord

déblayer le

terrain. En effet, les

bâtiments étaient entourés de

toute une

série de

petites maisons privées. La rue Serpillière

coupait

complètement le terrain nécessaire

à

l'extension. On l'a donc

récupéré et

acheté chacune

des parcelles voisines. Les recteurs envisagent la

construction

d'un long bâtiment tout au long du fleuve. Mais,en

même

temps la municipalité a aussi le projet de

restructurer la rive droite du Rhône. Un quai est

décidé. Comment coordonner les deux

démarches? La

municipalité indique :"Il

faudrait que ce soit un peu noble, que cela ait de l'allure, que cela

soit représentatif de la puissance de Lyan, donc il faut de

la pierre de taille et un bon architecte... ". On

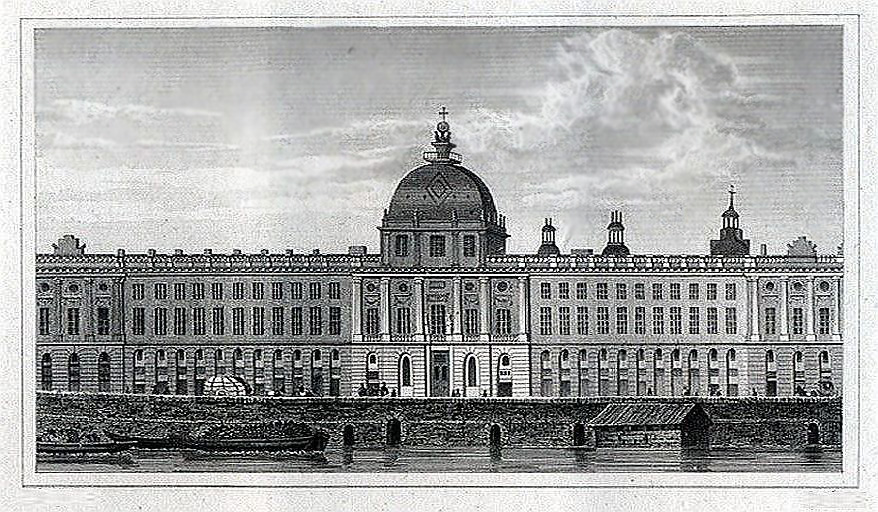

s'adresse à  Soufflot, qui habitait alors

à

Lyon : il propose un projet majestueux et

équilibré, préfigurant la

façace

actuelle sur le Rhône. Le corps central avec son

grand dôme est

complété de chaque côté par

des bâtiments en

légère angulation vers l'arrière, ce

qui allège l'ensemble. Fait

remarquable, cette harmonie

a résisté au fractionnement des

travaux étalés sur deux

siècles ainsi

qu'au changement

d'architecte. En effet, après deux ans,

Soufflot part

à Paris et confie la construction finale

à un de

ses collaborateurs, Loyer, qui décide de

retoucher les plans du dôme.

Celui-ci n'est terminé que huit à douze

ans

après le reste des bâtiments. Le dôme

était justifié par des raisons

d'hygiène ;

non seulement il donne beaucoup d'allure

à l'ensemble du bâtiment, mais aussi il assurer la

ventilation des salles de malade pour les débarasser des

"miasmes". En 1761, la moitié de

la façade est construite ce qui complète les

capacités d'accueil des quatre rangs "(mille quatre cents

malades hospitalisés et trois mille enfants

accueillis). À partir de cette date,

l'Hôtel-Dieu va connaitre trente années

magnifiques. On

réalise à l'intérieur des travaux que

l'on qualifierait aujourd'hui d'humanisation : on substitue

aux lits de bois,

à trois voire quatre places, des couchettes

métalliques individuelles. Pour cela on organise des

souscriptions : ainsi en 1787 on recueille cent cinquante six mille

livres.

Soufflot, qui habitait alors

à

Lyon : il propose un projet majestueux et

équilibré, préfigurant la

façace

actuelle sur le Rhône. Le corps central avec son

grand dôme est

complété de chaque côté par

des bâtiments en

légère angulation vers l'arrière, ce

qui allège l'ensemble. Fait

remarquable, cette harmonie

a résisté au fractionnement des

travaux étalés sur deux

siècles ainsi

qu'au changement

d'architecte. En effet, après deux ans,

Soufflot part

à Paris et confie la construction finale

à un de

ses collaborateurs, Loyer, qui décide de

retoucher les plans du dôme.

Celui-ci n'est terminé que huit à douze

ans

après le reste des bâtiments. Le dôme

était justifié par des raisons

d'hygiène ;

non seulement il donne beaucoup d'allure

à l'ensemble du bâtiment, mais aussi il assurer la

ventilation des salles de malade pour les débarasser des

"miasmes". En 1761, la moitié de

la façade est construite ce qui complète les

capacités d'accueil des quatre rangs "(mille quatre cents

malades hospitalisés et trois mille enfants

accueillis). À partir de cette date,

l'Hôtel-Dieu va connaitre trente années

magnifiques. On

réalise à l'intérieur des travaux que

l'on qualifierait aujourd'hui d'humanisation : on substitue

aux lits de bois,

à trois voire quatre places, des couchettes

métalliques individuelles. Pour cela on organise des

souscriptions : ainsi en 1787 on recueille cent cinquante six mille

livres.

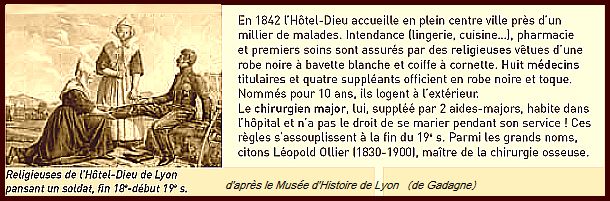

![]() On recrute des praticiens par des

concours hospitaliers qui ont fait la qualité de la

médecine hospitalière lyonnaise. Le premier

chirurgien-major

fut Marc-Antoine Petit, en 1788. Ce n'est qu'en

1811 que l'on institue un concours de

médecins des

hôpitaux. Ce recrutement est novateur et

efficace : en effet,

chaque nouveau chirurgien-major est recruté

d'abord comme stagiaire, avec nécessité d'un

séjour de deux ans à Paris pour

compléter sa formation. Lorsque le chirurgien titulaire

a terminé son activité, on lui demande

de

rester pendant deux ou trois ans pour faire

bénéficier son successeur de son

expérience. Surtout dans cet

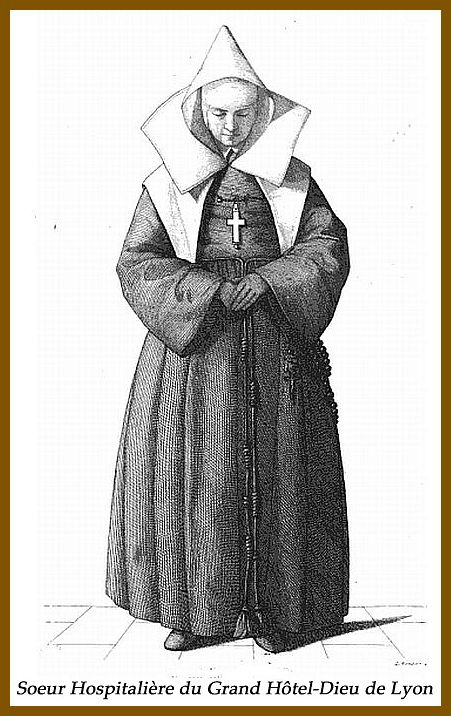

hôpital fonctionne grâve à des soeurs

hospitalières lyonnaises.

Ces soeurs n'ont pas de hiérarchie ecclésiastique

directe, ne dépendant que de la seule

autorité civile.

Elles ont une formation de qualité,

d'où leur efficacité dans cette

époque

où les soins primaires étaient si importants.

Leur présence ajoute aussi une dimension spirituelle

appréciée. Des innovations

améliorent leur mission : les soeurs

hospitalières,

depuis 1719, peuvent être détachées

dans une activité extérieure d'hospitalisation

à domicile, notamment pour le soin aux femmes en couches;

des

soeurs pharmaciennes vendent au public

extérieur des

médicaments. Un malade par lit, des

bâtiments salubres, des infirmières

compétentes,

des médecins et chirurgiens recrutés sur leur

valeur, améliorent donc l'efficacité des

soins. La

mortalité à l'Hôtel-Dieu de Lyon

était de 6 % au lieu de 25 % à

l'Hôtel-Dieu de Paris. Cela se sait en France :

dès qu'un visiteur célèbre

s'intéresse à la

médecine, on lui conseille d'aller à Lyon (Joseph

Il qui parlait du fameux "temple élevé

à la fièvre ", le futur tsar Paul 1er,

le

Général Lafayette, etc.).

Louis XVI diligente même une enquête de

l'Académie des sciences pour savoir comment il fallait

construire un hôpital. Les conclusions sont que

l'Hôtel-Dieu de Lyon était le

plus bel

hôpital du royaume.

On recrute des praticiens par des

concours hospitaliers qui ont fait la qualité de la

médecine hospitalière lyonnaise. Le premier

chirurgien-major

fut Marc-Antoine Petit, en 1788. Ce n'est qu'en

1811 que l'on institue un concours de

médecins des

hôpitaux. Ce recrutement est novateur et

efficace : en effet,

chaque nouveau chirurgien-major est recruté

d'abord comme stagiaire, avec nécessité d'un

séjour de deux ans à Paris pour

compléter sa formation. Lorsque le chirurgien titulaire

a terminé son activité, on lui demande

de

rester pendant deux ou trois ans pour faire

bénéficier son successeur de son

expérience. Surtout dans cet

hôpital fonctionne grâve à des soeurs

hospitalières lyonnaises.

Ces soeurs n'ont pas de hiérarchie ecclésiastique

directe, ne dépendant que de la seule

autorité civile.

Elles ont une formation de qualité,

d'où leur efficacité dans cette

époque

où les soins primaires étaient si importants.

Leur présence ajoute aussi une dimension spirituelle

appréciée. Des innovations

améliorent leur mission : les soeurs

hospitalières,

depuis 1719, peuvent être détachées

dans une activité extérieure d'hospitalisation

à domicile, notamment pour le soin aux femmes en couches;

des

soeurs pharmaciennes vendent au public

extérieur des

médicaments. Un malade par lit, des

bâtiments salubres, des infirmières

compétentes,

des médecins et chirurgiens recrutés sur leur

valeur, améliorent donc l'efficacité des

soins. La

mortalité à l'Hôtel-Dieu de Lyon

était de 6 % au lieu de 25 % à

l'Hôtel-Dieu de Paris. Cela se sait en France :

dès qu'un visiteur célèbre

s'intéresse à la

médecine, on lui conseille d'aller à Lyon (Joseph

Il qui parlait du fameux "temple élevé

à la fièvre ", le futur tsar Paul 1er,

le

Général Lafayette, etc.).

Louis XVI diligente même une enquête de

l'Académie des sciences pour savoir comment il fallait

construire un hôpital. Les conclusions sont que

l'Hôtel-Dieu de Lyon était le

plus bel

hôpital du royaume.

Préfiguration

de C.H.U. (XIXe

siècle)

La

situation se redresse au début du siècle,

grâce aux travaux d'urbanisme des préfets. En

effet, la rive gauche du Rhône est devenue constructible et

ses terrains marécageux, enfin

asséchés, se couvrent d'immeubles de

qualité, source de profits. Les dons continuent à

affluer, non seulement en maisons, terrains et autres, mais aussi en

argent liquide. On peut enfin terminer l'Hôtel-Dieu

La

situation se redresse au début du siècle,

grâce aux travaux d'urbanisme des préfets. En

effet, la rive gauche du Rhône est devenue constructible et

ses terrains marécageux, enfin

asséchés, se couvrent d'immeubles de

qualité, source de profits. Les dons continuent à

affluer, non seulement en maisons, terrains et autres, mais aussi en

argent liquide. On peut enfin terminer l'Hôtel-Dieu

1821-24 : aile nord de la façade,

1825 -29 : cour des cuisines,

1838 - 41: aile sud de la façade,

1840 : passage de l'Hôtel-Dieu,

1842- 47: angle du quai et rue de la Barre.

urent données par

l'administrateur Godinot,

ancêtre d'un de nos anciens

collègues. Les locaux de

la rue de la Barre sont consacrés, à partir de

1881,

à l'enseignement. C'est tout d'abord l'école

secondaire

puis l'école préparatoire.

L'amphithéâtre

est installé sous le dôme Pascalon. Cette

école de

médecine, implantée dans l'hôpital, est

gérée par l'administration

hospitalière et

financée par les H.C.L ; c'est donc bien un C.H.U avant la

lettre. Cet enseignement persiste sous cette forme jusqu'en 1877, date

à laquelle la faculté de médecine de

Lyon est

créée, mais en 1883 elle quitte

l'Hôtel-Dieu pour

gagner les locaux universitaires de la rive gauche du Rhône

nouvellement construits.

urent données par

l'administrateur Godinot,

ancêtre d'un de nos anciens

collègues. Les locaux de

la rue de la Barre sont consacrés, à partir de

1881,

à l'enseignement. C'est tout d'abord l'école

secondaire

puis l'école préparatoire.

L'amphithéâtre

est installé sous le dôme Pascalon. Cette

école de

médecine, implantée dans l'hôpital, est

gérée par l'administration

hospitalière et

financée par les H.C.L ; c'est donc bien un C.H.U avant la

lettre. Cet enseignement persiste sous cette forme jusqu'en 1877, date

à laquelle la faculté de médecine de

Lyon est

créée, mais en 1883 elle quitte

l'Hôtel-Dieu pour

gagner les locaux universitaires de la rive gauche du Rhône

nouvellement construits. Dans cet Hôtel-Dieu dédié à l'enseignement et aux soins travaillaient des médecins de grande qualité. Les chirurgiens étaient notamment des opérateurs remarquables : Gensoul extirpe en un quart d'heure une énorme tumeur du maxillaire supérieur sans anesthésie. Amédée Bonnet a le mérite d'introduire l'anesthésie quelques mois seulement après l'expérience de Morton, à Boston. Ces deux hommes sont non seulement des professionnels de qualité mais aussi des hommes de coeur et de responsabilité. Ainsi, en 1831, Gensoul s'oppose à l'arrivée des insurgés de la première révolte des canuts qui veulent massacrer des soldats blessés. Trois ans plus tard, Amédée Bonnet soigne, dans l'église Saint Bonaventure, les insurgés blessés pour les protéger contre la troupe qui les poursuit. Les résultats chirurgicaux s'améliorent grâce à Antonin Poncet qui introduit l'asepsie et l'antisepsie. L'Hôtel-Dieu devient un foyer de médecine expérimentale. Raphaèl Lèpine y réalise ses travaux sur le pancréas endocrine. Olliera est le premier thérapeute à appliquer les principes de la démarche préconisée par Claude Bernard (observation clinique, expérimentation animale, application thérapeutique). Tous comprennent l'importance pour le traitement des tuberculoses osseuses de ses travaux sur l'ostéogenèse périostée. C'est aussi l'époque où quelque deux mois seulement après la découverte de Rôntgen, Étienne Destot, en bricoleur de génie, fait ses premières radiographies et allie sa technicité à la démarche expérimentale et chirurgicale d'Ollier. Hélas, en 1887, quelqu'un écrit au directeur-administrateur de l'Hôtel-Dieu pour lui dire que cet hôpital est bien encombrant pourrait faire place à quelquechose de mieux . Le drame est que Jules Courmont, personnalité éminente, s'empare de cette idée : il considère que cette bâtisse est en mauvais état et antihygiénique, et que pour la réparer les dépenses dépasseront celles d'un bâtiment neuf. En 1905, Édouard Herriot devient maire. Il est très proche de Jules Courmont et, l'anticléricalisme aidant, tout se ligue pour essayer de faire disparaître l'Hôtel-Dieu. C'est finalement, en 1934, l'inscription à l'inventaire des monuments historiques qui permet la conservation de l'Hôtel -Dieu.

Le passé récent et la fin de l'Hôpital du pont du Rhône (XXe-XXIe siècle)

Mais l'Hôtel-Dieu a été aussi un lieu de culture et de visites. La culture et la documentation médicales ont bénéficié de la bibliothèque de l'internat. D'autre part, le musée, créé en 1935 sous le petit dôme, comprend trois salles provenant de l'Hôpital de la Charité (disparu) : bureau de réunion des recteurs, pharmacie du XVIIe, salle d'archives datant du XVIIIe aux bois magnifiquement sculptés. Ce musée a subi des transformations et extensions, et ses collections, pots de faïence ou instruments médicaux, ont suscité l'intérêt de nombreux visiteurs.

Et pourtant maintenant la fin de cet Hôpital est définitivement programmée. L'Hôpital "du pont du Rhône" ou "Grand Hôtel-Dieu" est ainsi condamné sans appel. Les nécessités économiques d'aujourd'hui, bien plus redoutables que celles du passé, ont finalement pris le dessus. Malgré son histoire prestigieuse, l'Hôtel-Dieu de Lyon sera prochainement démédicalisé et privatisé.